¿Y si nuestras emociones, pensamientos e incluso nuestras decisiones más personales pudieran explicarse observando únicamente lo que hacemos, sin necesidad de mirar “dentro”? Esa fue, durante décadas, una de las grandes apuestas de la psicología. El conductismo propuso un enfoque revolucionario: comprender al ser humano a través de su conducta observable, sin recurrir a la mente como caja negra misteriosa.

Este artículo te ayudará a entender qué es el conductismo y en qué consiste, desde sus raíces filosóficas hasta sus aplicaciones actuales. Una teoría que no solo modeló la psicología del siglo XX, sino que sigue dejando huella en muchas terapias modernas.

El nacimiento del conductismo: una revolución metodológica

A comienzos del siglo XX, la psicología atravesaba una profunda transformación. Las corrientes dominantes, como el psicoanálisis o la psicología de la Gestalt, aún se apoyaban en métodos introspectivos, es decir, en la observación subjetiva de la propia experiencia mental. Sin embargo, en Estados Unidos comenzó a gestarse un enfoque completamente distinto, que proponía una ruptura radical con esta tradición: el conductismo. Esta nueva corriente planteaba que la psicología debía centrarse exclusivamente en la conducta observable, dejando de lado los procesos mentales internos —pensamientos, emociones, imágenes— por considerarlos imposibles de medir científicamente.

El surgimiento del conductismo no fue un hecho aislado, sino que estuvo profundamente influenciado por varias corrientes filosóficas y científicas que prepararon el terreno:

El mecanicismo cartesiano, que concebía al ser humano como una máquina compuesta por partes funcionales regidas por leyes físicas, facilitó una visión determinista y descomponible del comportamiento.

El positivismo de Auguste Comte reforzó la idea de que el único conocimiento válido es el que se puede observar, cuantificar y verificar empíricamente.

Las teorías evolutivas de Darwin introdujeron una comprensión adaptativa del comportamiento, al mostrar que las respuestas de los organismos podían entenderse como estrategias para sobrevivir y reproducirse en un entorno cambiante.

El reduccionismo biológico de investigadores como Loeb y Lloyd Morgan aportó modelos explicativos centrados en reflejos y respuestas simples, especialmente en animales, lo que favoreció la idea de una psicología sin mente, basada solo en estímulos y respuestas.

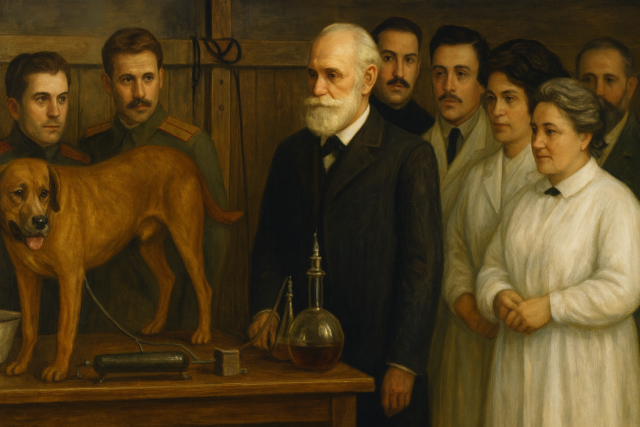

Sin embargo, la influencia más decisiva provino de la reflexología rusa, una disciplina que estudiaba los reflejos como base del comportamiento. En especial, los trabajos de Vladimir Bechterev y Ivan Pavlov demostraron experimentalmente que ciertas conductas podían condicionarse siguiendo principios sistemáticos. Este descubrimiento —la posibilidad de provocar una respuesta a partir de asociaciones repetidas— sentó las bases del aprendizaje asociativo, eje central del pensamiento conductista.

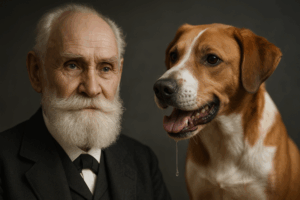

Ivan Pavlov y la reflexología: el origen del aprendizaje asociativo

Ivan Pavlov (1849–1936) era fisiólogo, no psicólogo. Pero su descubrimiento marcaría un antes y un después. Estudiando la salivación en perros, observó que estos podían empezar a salivar no solo ante la comida, sino también al oír una campana si esta se asociaba repetidamente con el alimento.

Este fenómeno, llamado condicionamiento clásico o respondiente, mostró cómo una respuesta automática podía generarse ante un estímulo neutro, simplemente por asociación repetida.

Este principio —aparentemente simple— permitió entender procesos tan complejos como la adquisición de fobias, la ansiedad anticipatoria o ciertos hábitos. Y preparó el terreno para la revolución conductista.

John B. Watson y el conductismo clásico

John Watson (1878–1958) es considerado el padre del conductismo. Su propuesta fue directa: la psicología debe centrarse exclusivamente en la conducta observable y renunciar por completo al estudio de la mente, que calificó como inobservable e irrelevante desde un punto de vista científico.

Watson definió el objetivo de la psicología como la predicción y el control de la conducta. Para él, todas las respuestas —incluso las emociones— podían explicarse por condicionamiento.

Su experimento más famoso fue el del pequeño Albert, llevado a cabo junto a Rosalie Rayner. Lograron que un niño de apenas un año desarrollara miedo condicionado a una rata blanca, al asociarla con un sonido fuerte y desagradable. El miedo, por tanto, podía aprenderse.

Watson clasificó las respuestas en:

Viscerales o emocionales (como cambios en estómago o corazón).

De ira (movimientos bruscos, gritos).

De miedo (parálisis, llanto).

Amorosas (sonrisas, caricias).

Manuales (acciones con brazos o manos).

Gutural-fonatorias (sonidos que anticipan el lenguaje).

Este enfoque redujo la conducta a lo medible, descartando todo lo subjetivo. Pero su impacto fue tan fuerte que marcó la psicología académica durante décadas.

Mary Cover Jones y los primeros pasos del conductismo clínico

Un detalle menos conocido es que, poco después del experimento con Albert, Mary Cover Jones demostró que los miedos aprendidos podían desaprenderse. Aplicando procedimientos similares, consiguió eliminar el miedo a los conejos en un niño llamado Peter, mediante técnicas de descondicionamiento y aproximaciones sucesivas.

Este trabajo pionero sentó las bases de las terapias de exposición y desensibilización sistemática. Aunque aún quedaban décadas para la terapia conductual, la semilla estaba plantada.

Newsletter PSYCOlógicaMENTE

Nuestro Blog de Psicología en tu email

Suscribiéndote aceptas la politica de privacidad

Thorndike y el condicionamiento instrumental: la ley del efecto

En paralelo al trabajo de Watson, otro investigador dejó una marca decisiva: Edward Thorndike. Observando cómo los gatos aprendían a salir de cajas-problema, formuló la Ley del Efecto: una conducta seguida de una consecuencia satisfactoria tiende a repetirse.

Este tipo de aprendizaje, que más tarde se llamaría condicionamiento instrumental u operante, introducía una idea clave: el comportamiento no solo depende del estímulo que lo precede, sino también de las consecuencias que le siguen.

Esto cambió el foco del estudio: del estímulo-respuesta (modelo clásico) al estímulo-conducta-consecuencia, abriendo nuevas puertas para modificar la conducta de forma sistemática.

Skinner y el neoconductismo: cuando las consecuencias moldean la conducta

El siguiente gran salto vino de la mano de B. F. Skinner (1904–1990), creador del conductismo radical o neoconductismo. Para Skinner, lo realmente importante no era lo que provoca la conducta, sino lo que ocurre después de ella.

Mediante el estudio del condicionamiento operante, demostró que:

El refuerzo positivo (por ejemplo, dar comida) incrementa la probabilidad de que una conducta se repita.

El refuerzo negativo (eliminar un estímulo aversivo) también refuerza la conducta.

El castigo, en cambio, reduce la probabilidad de repetición.

Sus experimentos con ratas y palomas (como las cajas de Skinner) le permitieron desarrollar una tecnología del comportamiento, con aplicaciones en educación, empresas, crianza y terapia.

Aunque recibió críticas por su reduccionismo biológico, su obra ha influido profundamente en las terapias conductuales, el análisis aplicado de la conducta (ABA) y modelos como la Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT), que heredan su énfasis en la función y el contexto de la conducta.

Herencia vs. aprendizaje: el debate eterno

Uno de los debates más intensos en los que participó el conductismo fue el de “herencia frente a aprendizaje”. Mientras Skinner defendía que el ambiente moldea casi toda la conducta, otros como Noam Chomsky criticaron esa visión, especialmente en el campo del lenguaje.

Chomsky sostenía que los seres humanos tienen una capacidad innata para el lenguaje, que no puede explicarse solo por refuerzos o asociaciones. Este debate marcó el inicio del declive del conductismo como paradigma dominante, aunque muchas de sus ideas siguen vivas.

¿Sigue vivo el conductismo hoy?

Aunque el conductismo más puro ya no domina la psicología, su legado es indiscutible. Muchos métodos de intervención actuales —desde las técnicas de exposición hasta los programas de refuerzo en el aula— se basan en principios conductistas.

Además, el enfoque conductual ha evolucionado hacia modelos más amplios como la psicología contextual y las terapias de tercera generación, que integran procesos privados (como pensamientos y emociones), pero siempre desde una perspectiva funcional.

Además, si te interesa el desarrollo personal y la psicología, no dejes de explorar nuestros cursos de psicología y desarrollo.

Referencias

Domjan, M. (2014). Principios de aprendizaje y conducta. Cengage Learning.

Watson, J. B. (1913). Psychology as the behaviorist views it. Psychological Review, 20(2), 158–177.

Skinner, B. F. (1953). Science and Human Behavior. Macmillan.